絵画の細部から“暮らしの裏側”を読み解く投稿まとめ

11月は、Xで大きな反応をいただいた

髪カール

三角布

ロココ男子の小箱

庶民の暮らしの話

を中心にまとめました。

絵画の細部に宿る生活の気配は

私たちの感性を静かにゆるめ

美意識をそっと育ててくれるよね。

後半には、初心者さんがいちばん参加しやすい

無料オンラインサロンのご案内 も載せています🕯️

紙で仕込む18世紀の髪カール

まず反応がとても大きかったのが、

「紙でくるみ、寝ている間に形をつける髪カール」 の投稿。

当時の女性たちは、美しさをつくるために

“毎日の時間”を惜しみなく使っています。

もちろん小さいうちから。

美に使える時間がある。

それが上流階級の生き方と価値観の一部だからね!

18世紀の朝ごはん風景☕️

右の女の子の髪、

煮干し🐟を飾ってるんじゃなくて

紙でくるんでカールを仕込んでいる最中👩🦱そして左の女性は

お母様…に見えるけど

実は奥様のおさがりのドレスを頂いた乳母かも👗当時の子どものイロイロは乳母や家庭教師の役目… pic.twitter.com/EJ9DhNKyaG

— アオキ|映画×服飾史|大人のアート実践講座🎨 (@aoki7c) November 9, 2025

三角布は「ピンでぶっさして」留める着付けだった

この絵では女性の胴にピンがささってます‥

実はこれ、鋭いピンを布に“ぶっさして”固定するだけというかなり大胆な着付け方法で留められてました。

理由は着付けがカンタンだから。

そして固い素材を留めるにはピンでぶっさすしかないから。

こうした細部を知ると

絵画の人物たちがホントに生きて見えたんだって思う瞬間があります。

美術館で三角布を見つけたとき、

ぜひピンでぶっさしているかも…と想像してみてください。

絵の中の人たちの暮らしが身近に感じられるはずです。

胸元のあの三角布

実は…ピンで留めてただけ😱マジックテープがなかった時代

ロココドレスの胸元はストマッカーって三角の布をつけていて、

それを——

ドレス本体にズブッとピンで刺して固定してました👗🪡着脱は意外と簡単!

この絵にも当時の服の仕組みが静かに隠れてます🕯️… pic.twitter.com/Dbu0gwFYoO

— アオキ|映画×服飾史|大人のアート実践講座🎨 (@aoki7c) November 13, 2025

18世紀のドレス前面を飾る三角布「ストマッカー」

ピンでざっくり留める合理的な着付けの裏側!

18世紀の女性の胸元を飾る三角形の布、ストマッカー(Stomacher)。

絵画ではよく優雅なレースや宝石で華やかに描かれてます。

その着付けの裏側は、意外なほど簡単なシンプル構造でした。

レースアップでしっかり編み込んでいるように見えても

実はピンでざっくり留めるだけのカンタン仕様がよく使われてました。

こうした裏側の合理性を知ると絵画に描かれた人物の生活が一気に立ち上がるね。

実用的な工夫がわかると18世紀ファッションの魅力がもっと身近に🌹

18世紀のドレスの前部分

三角の飾り布(ストマッカー)紐でレースアップしてそうだけど‥

実は🌹ピンでざっくり留めるだけ🌹のカンタン仕様もよくあるこの絵ではエプロンをピンで留めてるのがよくみえる🤩その下のストマッカーはピンかひもかはみえないけど

こういう裏側の合理性を知ると… pic.twitter.com/KiwAnQ949Z

— アオキ|映画×服飾史|大人のアート実践講座🎨 (@aoki7c) November 14, 2025

18世紀の髪カールは「前髪と後ろ髪」で工程がまったく違う

紙で仕込む朝までセットの裏側!

18世紀半ばのカールスタイルは、

前髪と後ろ髪で “まったく別の技法” で仕上げられていました。

特に前髪は、現代のカーラーとは違い、紙でひと束ずつ包んで一晩固定するという、手のかかる工程が特徴!

- ポマードを髪全体にしっかりなじませ

- 髪粉をふりかけ

- 前髪は細く小分けにして根元からねじり

- 一本ずつ紙で包んで固定

- 朝になったら紙を外し

- 逆立ててふんわり形を作る

こうした丁寧な仕込みを知ると、絵画に描かれた優雅な髪型の裏にある、

当時の貴族たちの努力や生活のリズムがふっと見えてきます。

📢注意!📢

👧18世紀半ばのカールは

前髪と後ろ髪で仕上げ方がぜんっぜん違う🌸① 髪にポマードをたっぷり

② 髪粉をふりかける

③ 前髪は細く小分け束にして根元までねじる

④ 1本ずつ紙に包んで固定

⑤ 朝になったら紙を外して毛束のねじりも解いて

⑥コームで逆立てる… pic.twitter.com/fG2uUDqdl2— アオキ|映画×服飾史|大人のアート実践講座🎨 (@aoki7c) November 11, 2025

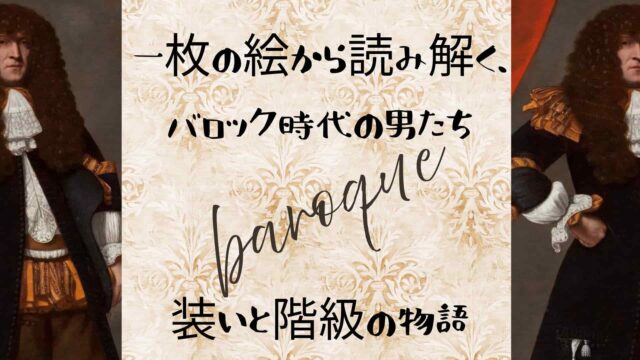

赤いヒールでキメる王子服

ルイ・アレクサンドルのバロック的かわいさの秘密!

18世紀の王侯貴族の子どもたちは

ミニチュアの大人として描かれることがよくあります。

このルイ・アレクサンドル・ド・ブルボンの肖像も

おもちのようなほっぺとは裏腹に

衣装・髪型・ポージングがしっかりとバロックの様式に則っています。

赤いヒールは王族男子の象徴。

レース・羽根飾り・巻き毛は、当時の美意識をそのまま体現するアイテム。

さらに、この絵では 聖霊騎士団の儀礼ポーズの“練習中という設定が、

可愛らしさと格式を同時に感じさせます。

絵画のこうした細部を見ていくと、

単なる「かわいい子どもの肖像」ではなく、

当時の身分制度や教育、そして美しさの作られ方が立ち上がってくるよね。

かわいい~🌹

おもちほっぺのルイ・アレクサンドル・ド・ブルボンちゃん

聖霊騎士団の練習中よ赤いヒールでとてもバロック的なポージング

レースもリボンも羽も巻き毛もドラマチック🌹 pic.twitter.com/IHnY0Y2IjZ

— アオキ|映画×服飾史|大人のアート実践講座🎨 (@aoki7c) November 6, 2025

紙で仕込む18世紀のカール

仕込み中の“紙で包む瞬間”が描かれた珍しい場面。

18世紀のカールづくりでは

髪にポマードを塗り、髪粉を振りかけ、

ねじった束を一本ずつ紙で包んで固定するという工程が欠かせないの。

パーマなんでないから。

この「紙で包んでいる瞬間」は絵画ではめずらしく、

生活の細部がそのまま残された貴重な場面!

SNSで紹介した投稿では

この紙に包んで仕込む技法と当時の暮らしの気配について触れています。

当時の貴族たちの美の工夫を、絵の細部から読み解いてみましょう。

👩🦱これ

実は“髪を紙で包んでカールを仕込んでる”瞬間🌸髪にポマードをたっぷり塗って

髪粉を振りかけて

ねじった束がくっつかないように 一本ずつ紙で包むこれが18世紀の基本のカールづくり🌹

そしてこの絵から読み解ける『暮らしの裏側』をブログにまとめたよ~

✅…

— アオキ|映画×服飾史|大人のアート実践講座🎨 (@aoki7c) November 10, 2025

11月サロンの活動報告

11月も、無料オンラインサロンに

新しい方が3〜7名ずつ参加してくださいました。

初めての方が

「静かに集中できる時間でした」

「知らない世界がふわっとひらいていく感じがしました」

とメッセージをくださり、私自身も毎回あたたかい気持ちになります。

最近は、

参加者さん同士が“美の好き”を分かち合う空気も生まれはじめていて、

オンラインの場とは思えないほど、

にぎやかでやさしい雰囲気に包まれています。

毎月のテーマに合わせて

「絵画の細部をどう見るのか」

「生活の気配はどこに宿るのか」

といった視点をお届けしています。

(※ 活動詳細の記事は別でまとめています)

11月は、絵画の細部に宿る“生活の気配”を

改めて深く味わう月でした。

小さな布の扱い方や、身だしなみの作法、

当時の人々が選んだ美の道具たち──。

ひとつの細部を知るたびに、

絵の中の人物たちがすこしずつ

生きた人間として立ち上がってきます。

来月も、そんな静かな物語を

ゆっくりお届けできればうれしいです🕯️