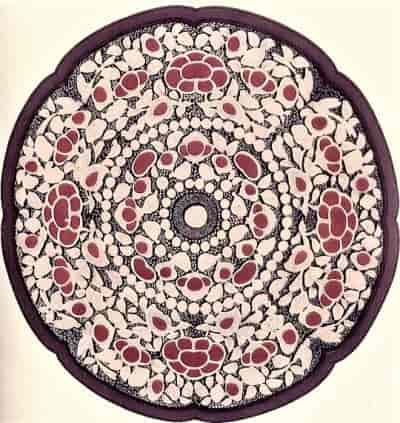

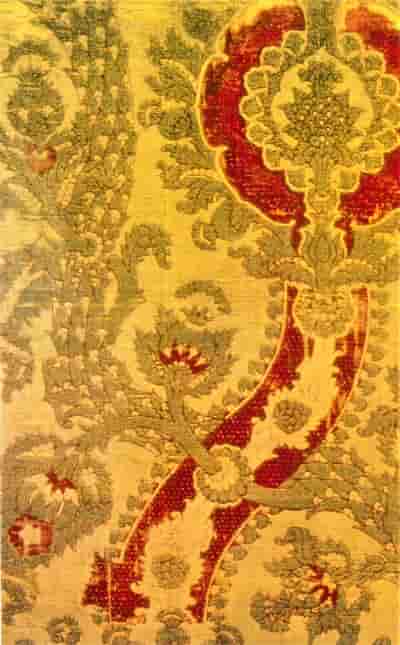

ウォルター・カルネ 壁紙 19世紀

ウォルター・カルネ 壁紙 19世紀誰でも知ってる唐草模様!

アラベスク模様ともよばれるね。

実は柄のリピートが付けやすくてプリントしやすい。

だからインテリア用のテキスタイルデザインにも昔から大人気。

実はこの超有名デザインだけでテキスタイルデザインの歴史がわかるよ~

それどころか古今東西の文化交流が一目瞭然!

おうち時間はツールなし、想像力で充実するよ!

大人のおうち勉強のはじまり~

人気デザインの発祥は5000年前のコレ!

ナイル川のほとりに生えてるアレね。

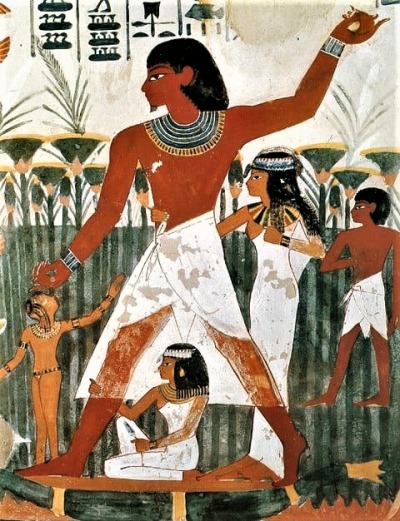

青い睡蓮を持つ女性 墓の壁画 BC1539~1425

青い睡蓮を持つ女性 墓の壁画 BC1539~1425ちなみに上エジプトの象徴はハス。

ハス

ハス

ロータスともよばれる睡蓮ね。

花びらの先がチクチク尖ってるデザインが特徴。

下エジプトの象徴はアシ。

アシ

アシパピルスにする葦(あし)ね。

こちらは茎も穂先もそろって平らになったデザイン。

これがエジプト人に身近だったからここからデザインをとったの。

本人たちには写実的なデザインだったつもりだけど。

彼らの絵画技法が立体が描きやすいように法則が決まってるものだった。

物体を曲げても全て横から見たように描かれている。

ラムセウス大寺院 ロータスの柱頭 ルクソール神殿 紀元前13世紀

ラムセウス大寺院 ロータスの柱頭 ルクソール神殿 紀元前13世紀さあ、このアシとハスがいろんな国で自生してるつる性植物にカタチを変える。

スイカズラ、アカンサス、バラ‥

唐草文様は世界中で爆発的な広がりをみせるヨ!

超有名どころギリシャの柱頭アカンサス

古代文明の一つ、エーゲ文明に来たヨ~

ギリシャ人は古代エジプト文化が大好きで尊敬してたからマネっこした。

もちろんアシとハス文様もね。

コロントス柱頭 アテネ 紀元前1世紀

コロントス柱頭 アテネ 紀元前1世紀

だからあちこちに自生してるアカンサスがモチーフになったよ!

アカンサス

アカンサスおまけにくるっとした葉の先端が超使える。

パピルス文様のくるっと巻いた先端。

これにアカンサスをあてはめて‥

くるくる巻いたアカンサス文様の誕生!

ゼウス神殿 オリンポス アテネ

ゼウス神殿 オリンポス アテネこれが大人気でいたるところに使われた。

葉を曲げてモノのカタチに当てはめるデザインに特に重宝された。

柱頭になんてもってこい!

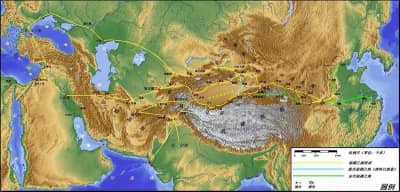

西のデザイン、いよいよシルクロードを通って楼蘭へ出発!

唐草はギリシャから文明から二つの道に分かれて伝わるよ!

シルクロード オアシスの道 ©Q52 Refrain

シルクロード オアシスの道 ©Q52 Refrainひとつ目、ギリシャからある道を通って陸路でアカンサス文様が東に出発!

このある道とはかの有名なシルクロード。

でもアカンサス文様が旅した時代はシルクロードで絹が運ばれるよりもっと前。

缶詰も冷えピタもない時代、タクラマカン砂漠も越えて人づてに陸路で伝わる文様‥

アルテミス神殿ゲラサジュラシュ ヨルダン

アルテミス神殿ゲラサジュラシュ ヨルダン

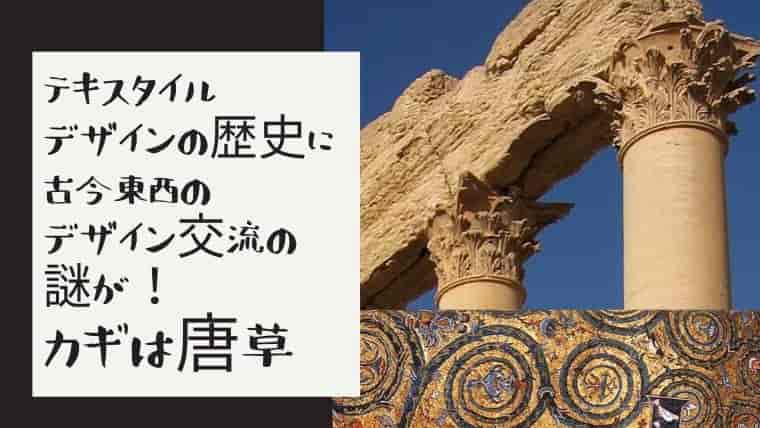

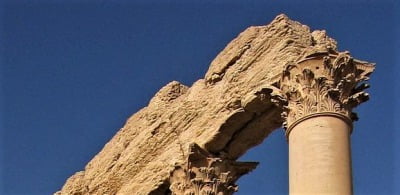

パルミュラ ベル神殿の柱 シリア

パルミュラ ベル神殿の柱 シリア現在のシリアに残る廃墟パルミュラ

古代のオアシス都市。

そのベル神殿の柱頭デザインがやっぱりアカンサス。

ギリシャから伝わってきてる。

敦煌からタクラマカン砂漠も越えてパミール高原へ。

きわめて過酷なルート。

または天山山脈沿いに。

これも危険極まりない。

トルファン経由でサマルカンドへ行けば水と食料が手に入りやすいちょっとマシなルート。

唐草文様、ギリシャからもちろん北上してローマへ

ローマ人はギリシャが大好きだったから、またマネっこ。

ローマ帝国時代、アントニウス帝時代のコリントス様式の柱頭 オスティア・アンティーカ

ローマ帝国時代、アントニウス帝時代のコリントス様式の柱頭 オスティア・アンティーカ

ローマもいたるところアカンサスだらけ!

パンテオンの柱頭 ローマ

パンテオンの柱頭 ローマエジプトのブドウ唐草も忘れずに

ナクトの墓の壁画 ブドウ摘み エジプト テーベ 紀元前1425年頃

ナクトの墓の壁画 ブドウ摘み エジプト テーベ 紀元前1425年頃エジプトで始まったワイン造り。

これが東や北にどんどん伝わった。

ブドウのツルも唐草のデザインにぴったり。

アカンサスと一緒にどんどん伝播。

ベル神殿のブドウ唐草 パルミュラ 1-2世紀

ベル神殿のブドウ唐草 パルミュラ 1-2世紀エジプト発祥の唐草は東に伝わっていく‥

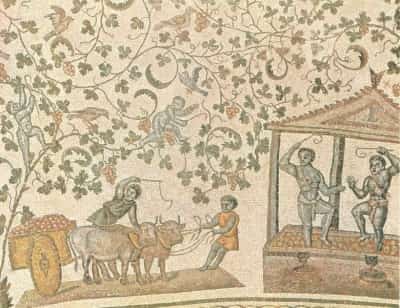

ワインはキリストの血の象徴に。

もちろんローマにもね。

サンタコスタンツァの墓のモザイク ブドウ摘み 4世紀

サンタコスタンツァの墓のモザイク ブドウ摘み 4世紀ペルシャの唐草は永遠につながる6世紀

唐草は東から西に伝わった。

もちろんシルク。

古代中国での養蚕 絹糸を染める

古代中国での養蚕 絹糸を染める

紀元前4世紀ごろからすでに中国から西方へ輸出されてたんだよ。

ローマ帝国時代も、つづく東ローマ帝国時代もシルクはいつも珍重。

作り方がわかんなかったからね。

550年ごろ。

ビザンツ帝国首都コンスタンティノープルにて。

シルクは贅沢なペルシャ経由の輸入品だった。

ペルシャは当時ササ―ン朝ペルシャ。

いつも東ローマ帝国とは戦争の繰り返し。

最終的にはなんとか和平を結んだけど‥

水のように流れるシルクはどんなに高くても熱望された。

ユスティニアヌス一世はペルシャ経由を避けようとたくらんだ。

ユスティニアヌス一世がセリンダに絹の製法をさぐりにスパイを放った。

このスパイはあやしまれない修道士。

シルクロードを旅してやっとの思いでインド付近のセリンダにたどり着いた。

そこで絹はカイコからできるということを突き止めた。

でもカイコと絹は門外不出のセリンダの秘宝。

金のなる木だから。

ところがこの僧は杖の中にカイコを仕込むことに成功!

またはるばるシルクロードを旅‥

タクラマカン砂漠も越えて

天空にそびえる天山山脈を見ながら‥

ユスティニアヌス一世に蚕を献上する修道士

ユスティニアヌス一世に蚕を献上する修道士やっとの思いでユスティニアヌス一世にカイコを献上。

この時からビザンツ帝国でも絹が作られてるようになったそう‥

そして一緒に唐草模様もシルクロードを越えて旅して行った。

イマーム広場 イラン 16世紀~

イマーム広場 イラン 16世紀~

ここでイスラム教登場。

イスラム教徒は戦争に勝ってどんどん勢力を広げていきます。

制服先にイスラム教モスクを建てる。

ところでイスラム教は偶像崇拝禁止。

イマーム広場 イラン 16世紀~

イマーム広場 イラン 16世紀~その代わりモスクを飾るために文様が描かれた。

どこまでもどこまでもつながっていく唐草文様は広い面積を埋めるのにぴったりだった。

途切れなく、時には祈りの文句を織り込んで。

イマームモスク 内部

イマームモスク 内部そしてここで終わりじゃないよ。

唐草の旅はまだ続く。

タージ・マハル 1632-53年建設

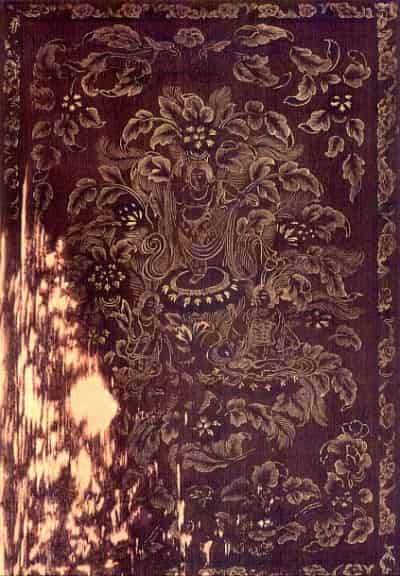

タージ・マハル 1632-53年建設日本で現存する最古のテキスタイルデザインの素は正倉院に!

シルクロードを通って日本にも伝わってきたんだよ。

正倉院 平螺鈿背八角鏡

正倉院 平螺鈿背八角鏡その東西交流の証拠は日本一貴重な宝物殿に収められてる。

7世紀半ばの天武天皇の天平年間からのものがあるよ。

平螺鈿背八角鏡は宝相華唐草で埋められてる。

これらは日本で現存する最古のテキスタイルデザインやデザインの素。

モチーフは

- 宝相華ーほうそうげーっていう極楽に生えてる植物

- 生命の木

- 唐草

- その他動植物

など。

正倉院 金銀山水八卦背八角鏡

正倉院 金銀山水八卦背八角鏡金銀山水八卦背八角鏡は岩、亀、水景観が女性とともに描かれてる。

これがさらに南国植物っぽい唐草でかこまれてる。

正倉院 銀薫炉

正倉院 銀薫炉銀薫炉は宝相華と獅子がデザインされてる。

正倉院 蘇芳地金銀絵箱蓋

正倉院 蘇芳地金銀絵箱蓋蘇芳地金銀絵箱蓋、こちらも宝相華唐草。

正倉院 紺夾纈絁几褥 こんきょうけちあしぎぬのきじょく

正倉院 紺夾纈絁几褥 こんきょうけちあしぎぬのきじょく紺夾纈絁几褥のすばらしい色が混じってない染色方法!

オレンジと紺が汚くならずにはっきりわかれてる。

この技法は現代では失われてる‥

これらが当時のデザイナーみんながコピーしたデザインの素。

宝相華を思い思いに変形させて開花させた。

日本人がすでにやってたリノベーション。

正倉院 鳥獣花背方鏡

正倉院 鳥獣花背方鏡正倉院宝物はまだまだたくさんあるけど。

最後に今回の重要モチーフが入った鏡を。

鳥獣花背方鏡。

これブドウ唐草でかこまれてるよね?

ブドウ唐草も世界中に広がるよ。

日本からイタリアまで唐草の壮大な旅

唐草はまたシルクロードを通ってペルシャから今度は北上してイタリアへ!

ビザンツ帝国からのカトリック教会は豪華な装飾で権威性を示すのが常。

サンクレメンテ教会のモザイク 1118年 ローマ

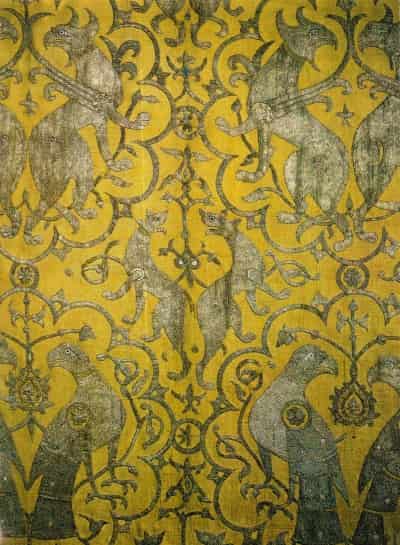

サンクレメンテ教会のモザイク 1118年 ローマ 教会の祭壇の敷布 サン12~13世紀 フランチェスコ ダッシジ教会の宝物 黄色い絹織物に金糸で刺繍 シチリアの工房産

教会の祭壇の敷布 サン12~13世紀 フランチェスコ ダッシジ教会の宝物 黄色い絹織物に金糸で刺繍 シチリアの工房産

14世紀のフィレンツェへ。

毛織物工業が盛んだったルッカへ。

ここで唐草文様はタペストリーやマントの模様にうってつけだった。

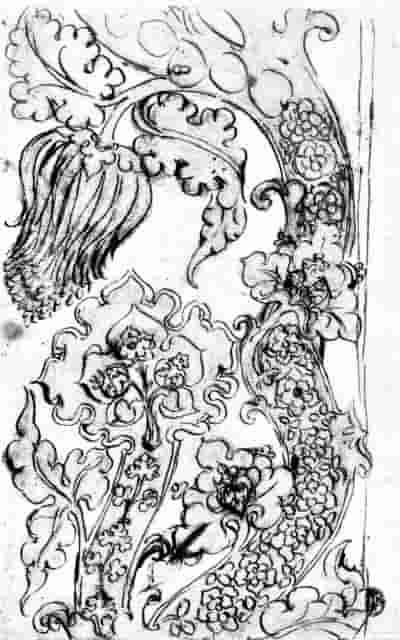

ピサネッロ テキスタイルデザイン 15世紀

ピサネッロ テキスタイルデザイン 15世紀ここではザクロやブドウ唐草が主流。

超有名画家のピサネッロだってテキスタイルデザインやってる。

ザクロ唐草の法王マントとかね。

ザクロ唐草 15世紀

ザクロ唐草 15世紀こんなテキスタイルで教会やお城を埋め尽くすの。

大理石の天井たっかい建築に映えるね。

ところで都市国家が発達したイタリアでは都市ごとに経済が発達。

どんどんお金持ちも出てきた。

それまでの暗黒の中世はカトリック教会の教義にしばられてた。

だから自由に人生を謳歌できなかった。

今は大腕ふって着飾れる!

おしゃれで個性をアピールできる時代がやってきた!

クロニケ・デ・エノー 1468-70年 フランドル写本

クロニケ・デ・エノー 1468-70年 フランドル写本

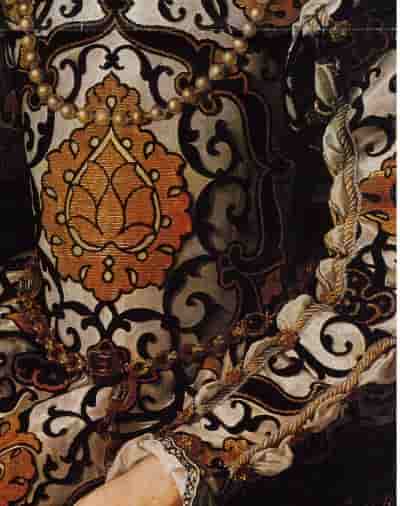

エレオノーラ・ディ・トレドと息子 ブロンジーノ 1544-5年 部分

エレオノーラ・ディ・トレドと息子 ブロンジーノ 1544-5年 部分

19世紀になっても唐草は大人気。

かの有名なウィリアム・モリスだって唐草が大好き。

ウイリアム・モリス チューリップと柳 1873年

ウイリアム・モリス チューリップと柳 1873年

続くアールヌーボーデザインにも。

くるくる曲がる唐草は大流行り。

これがアールヌーボー時代のS字曲線シルエット。

1900年 S字曲線 コルセットの宣伝

1900年 S字曲線 コルセットの宣伝人間唐草!

唐草の旅はもちろんここで終わりではない。

北欧に行ったり東欧に行ったり‥

現代までつづく壮大なデザインの旅なのです。

まとめ

エジプト発祥の唐草が西に伝わって日本まで。

北上してイタリア、北欧までひろがったというお話でした。