一枚の絵の前で、

立ち止まる時間があります。

→ メイド服の“美意識のルーツ”は、今月のサロンとも深くつながっています。

デザイナーとしてもメイド服をデザインする機会もありますよね?

ヨーロッパでも日本のメイド服は人気があります。

私はパリでメイド服を着て

ランドセルをしょって自転車に乗っている女性を見ました^^

メイド服が観られる映画は多くあります。

中でも代表はノーベル文学賞受賞作家のカズオ・イシグロ原作の『日の名残り』(ジェームス・アイヴォリー監督、アメリカ、1993年)。

衣装デザイナーは『眺めのいい部屋』『ハワーズ・エンド』のジェニー・ビーヴァン。

日本で有名なのは森薫さんの『エマ』。

こちらはイギリスヴィクトリア朝時代のメイドさんが主人公です。

そしてこんなご質問を頂きました。

「既成のメイド服ってぺらぺらしていまいち本物っぽくないんだけど、

どうしたらいいんでしょう?」

いきなり核心を突いた良い質問です。

実は本物のメイド服に見える秘密は生地そのものにあるんです!!

私はちょうどイタリアでメイド服の生地を入手してまいりましたので、

今回はメイド服の秘密に迫ります。

秘密1は生地そのものにあり!

アンティークメイド服から切って来たのではありませんが、

イタリアの老舗仕立て屋さんのアンティーク生地見本から切って参りました^^

①実際のメイド服に使用されていた生地はこちら↓↓↓

綿サテン 黒

綿サテン 黒つるっとした厚めで丈夫な綿サテンです。

ん、ただの黒生地にしか見えない?

そうなんです、ただの黒い丈夫そうな生地に見えないといけないんです^^

ツヤ、ハリ、シミ、シワ、透け、ふんわり、は禁物!

公式お給仕用や玄関でお客様のお迎え用に着用。

でも朝に着ていたことも。

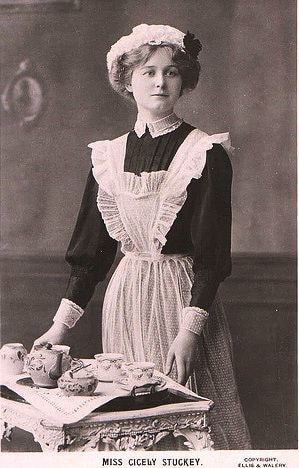

②白い小さい固く糊付けされたエリがついていました。

このエリの形は、時代ごとにデザインが変わります!

③お客様のお迎え用には、

この黒綿サテンの服に白い麻や白のごく薄い綿バティスタのキャップ。

メイド 1892年

メイド 1892年こんなに薄いキャップのことも↓↓↓

キャップに使われたごく薄い綿バティスタ

キャップに使われたごく薄い綿バティスタ見逃せないのは袖山!!

1890年~1892年に大流行したクチバシ型の上に尖った袖山。

つまりこのメイドさんたちは、

最新流行のドレスを着られるいいところのメイドさんたち。

服はメイドさん自身で用意しなければならないこともありました。

でも主人が優しかったり、主人の見栄のためにキレイなドレスを作ってもらえることも。

お給仕にはさらに白い手袋着用。

②朝限定ボーダーやグレー

朝のメイド服は、お掃除など汚れ仕事が多いので、

細い綿のボーダーやグレーの生地だったことも↓↓↓

Curraghmore House meets Downton Abbey 1905年 アイルランド国立図書館

Curraghmore House meets Downton Abbey 1905年 アイルランド国立図書館エプロンは常に白!

この朝のエプロンは、

ひもで後ろでバッテンにしてボタンで留めていることが多かったです。

エプロンが動かないようにするためです。

エプロンが動かないようにするためです。

トップのお給仕番長だけが黒い綿タフタやシルクのメイド服を着ていました。

裏地は綿の白バティスタ。

台所のお料理メイドは、綿のグレーか薄い色に細いボーダーまたはブルーの服。

それに引き換えお部屋付きメイドは濃い色の服を着ていました。

Published by Neue Photographische Gesellschaft 1909頃

Published by Neue Photographische Gesellschaft 1909頃お部屋付きメイドのさらにお手伝いはほんの少女たちでした。

髪の毛は見えないようにひっつめてキャップに入れていました。

キャップやヘアバンドは白い麻か綿のバティスタ。

1890年の帽子タイプのものは糊付けされていました。

秘密2はただのエプロンじゃない白いエプロンにあり!

メイドさん 1910年頃

メイドさん 1910年頃そして白い綿ピケ織か白のごく薄い綿バティスタのエプロン↑↑↑

この綿バティスタは最高にエレガントな場面で使います。

とても薄く、下の黒い服が透けて見えていました。

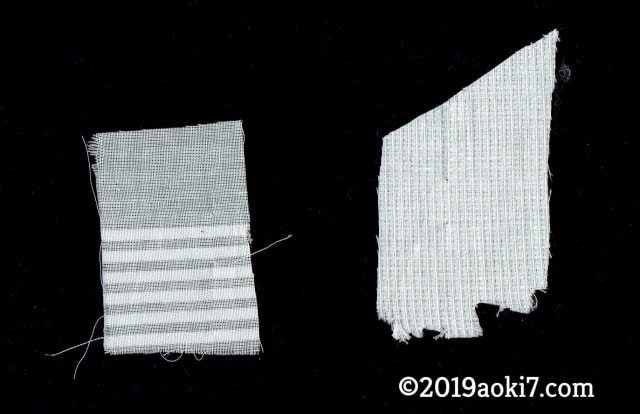

左;綿バティスタ 右;ピケ織

左;綿バティスタ 右;ピケ織↑↑↑左がごく薄い綿バティスタ、右がピケ織です。

白い生地にヒダをつけて模様にしていました。

幅広の肩ヒモでエプロンを留めていました。

肩ヒモは後ろでバッテンにしたほうがエプロンがきちんと留まるので、好まれました。

エプロンはほぼ後ろまで全体を覆っていましが、前だけのこともありました。

エプロンの襟ぐりはまっすぐか半円形のこともありました。

エプロンには大きなポケットが二つ。

台所のお料理メイドはレースなし、麻のカンバス地や綿でした。

秘密3は見えるか見えないかの装飾にあり!

刺繍 「サンガッロ」

刺繍 「サンガッロ」「サンガッロ」というアナだけをかがった刺繍で飾られることも。

エプロンや胸元はEntredeux(アントレデュー、仏)と呼ばれる、

間隔が空いたリボン状の共布で装飾されていました↓↓↓

写真が古くて見えにくいですが、

写真が古くて見えにくいですが、

こんな感じで装飾は透ける部分と透けない部分で構成されていました。

このEntredeux(アントレデュー)は広く使われた装飾です。

ちょっと地方出の人のドレスの装飾にもなりました。

このようにエプロンの装飾は見えるか見えないか程度。

華美な装飾は禁物!!

忘れてはいけないのが小間使い。

これはとてもかわいらしい写真です。

パリの街のお祭りでお使いに行っている小間使いさん↓↓↓

パリの小間使いさん、お使いへ 1906年頃

パリの小間使いさん、お使いへ 1906年頃いかがでしたか?

これで本物のメイド服を作るためには、

絶対条件である生地そのものが大事、

についておわかかりいただけたと思います。

執事ファッションは1700年のメンズが基本!全く新しい執事カフェの作り方

ここまで読んでくださった方は

きっと

「知ること」よりも

「見ること」に

少し関心がある方だと思います。

解説や正解ではなく

見方がゆっくりと変わっていく時間を

置いている場があります。

急がずに、

その時間に身を置きたいと感じたら。