すぐに出来る、モテるためのスタイルアップ術を歴史から真似しよう!

ファッション史のお話ではどうしても

『モテるための』というテーマが多くなります。

これは女性は結婚しないと永久就職先がなかったから。

現代ならキャリアウーマンになって一人で自由に生きるという選択肢も魅力的。

──────────────────────────

🎥この記事を読んでくださっている方へ

「文章では伝わらないアオキの熱量」をぜひご覧ください👇

──────────────────────────

でも昔は女性が結婚しないなんてありえない!

職業もなし、収入もなし、行かず後家として生家でしょんぼりと暮らす・・

ちょうどチェーコフの『かもめ』のマーシャのように、

人生諦めて黒服お通夜モードで毎日を送る・・

これしか選択肢はありませんでした。

なので必然的に今よりもっと『モテ』について考えることからスタート。

と言っても昔は自分の肖像画を異性のおうちに贈って、

気に入ってもらうことから始まる政略結婚。

なのでこの肖像画により美人に、カッコよく描かれることがよい結婚相手をつかむ第一歩。

男性だって結婚しないなんてありえない!

なんか病気?すごい貧乏?とにかく世間の目は独身男性にも厳しかったのです。

これまで体型は時代によって目まぐるしく変わった、とお話してきました。

太ったり痩せたり、背が高かったり、なで肩だったり、超大きな肩幅、

大きなおなか、短足・・キリがありません!!

男女ともにモテるための容姿を整えないと!

その努力たるやすさまじいものがありました。

ふとマッチョが流行った1500年代後半には

ふくらはぎや肩にパットを入れたり。

筋トレ?昔の人はしませんよ!

妊婦さん体型が流行った1400年後半の北欧ではおなかにクッション。

女性の短足が流行った1700年代半ばにはより短足に見えるように

長方形を横に置いたようなカタチのスカートにしたり・・

そんな中、比較的カンタンなスタイルアップ術と言えば、靴!

細いウェストみたいにコルセットを締めあげる必要もないし、

盛りヘアみたいに準備に5時間かかることもないし・・

ファッション史の永遠のテーマでもある、

『思い通りに自分のスタイルを演出する』を実現してくれる靴たち。

では急に背が高く見えることが流行りだしたらどうするか?

まず厚底靴を履くことを検討するかもしれませんね。

15世紀、厚底靴の威力!

履くだけで背が高くなる!!しかも足だけ長くなる!!

シークレット厚底靴!

このスタイルアップ術はなんと何百年も使われてきました。

その頂点はコレ!↓↓↓

chapineys プラットフォームシューズ 15世紀 ヴェネツィア

chapineys プラットフォームシューズ 15世紀 ヴェネツィア

これをドレスの下に隠せば足が長く見えること間違いなしでしょ?

chapineys(シャピネス)、日本ではゾッコレ(木靴)とだけ呼ばれています。

日本の花魁道中で履く高下駄に似たモデルがありますね。

もともとこのたっか~~いヒールは、男性が実際においそれと女性に近づけないので、

なんか高貴~ってことで流行りました。

このとても高いヒールは

膝まで水浸しになることの多いヴェネツィアでは実用的な意味もありました。

でも実際は貴婦人の家柄、つまり夫やお父さんの権力誇示!!

それとこんな高いヒールではあまり動けません。

だからダンスもできず、やきもち焼のヴェネツィアの夫たちの間では

非常にもてはやされました・・

もちろん後にヒールが高ければ高いほど金持ちとか家柄がいいとか、

ステイタスシンボルの競争になって行きます。

なのでこのヒール部分にありとあらゆる装飾をほどこすのが流行っていました。

真珠に金箔、シルク・・

でもこのヴェネツィア貴婦人たち、このヒールでは

夫などの介添えなしにはダンスどころか外すら歩けないようになってしまいました。

面白い絵はこちら↓↓↓

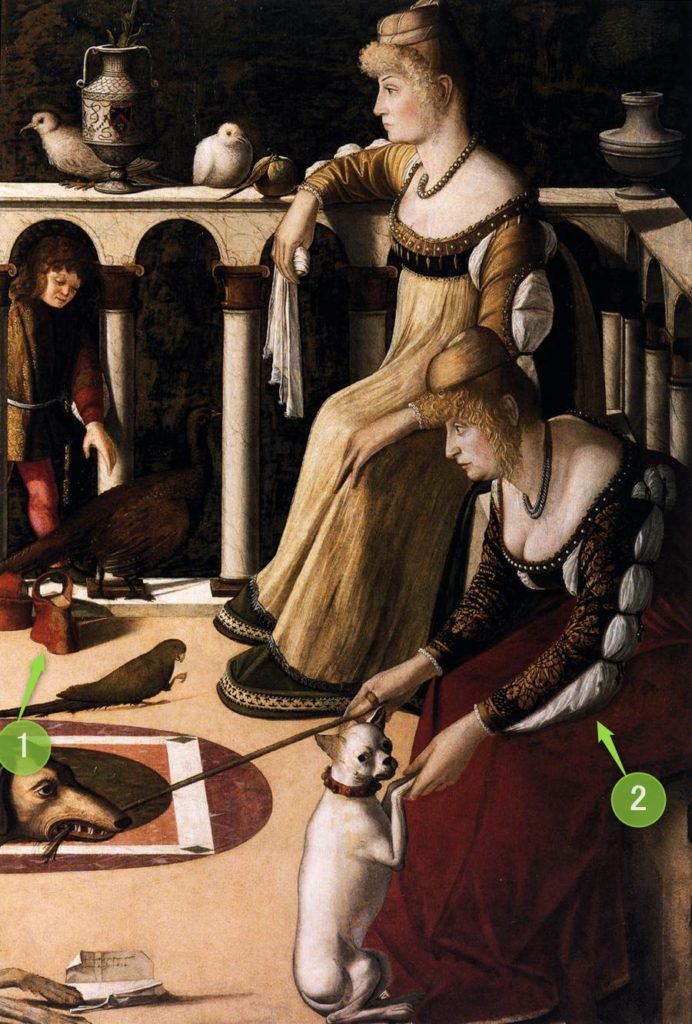

カルパッチョ 『二人の貴婦人』 1495年頃 ヴェネツィア コッレール美術館蔵

カルパッチョ 『二人の貴婦人』 1495年頃 ヴェネツィア コッレール美術館蔵この二人の貴婦人の絵、

- ゾッコレを脱いでくつろいでいる

- 上着の袖からズブッフォ(シャツが飛び出している部分)が出ている

おもしろいですよね!

①でやっぱりこんなに高い厚底(ゾッコレ)は不便なんだな~って思います。

貴婦人だって脱ぎ捨て!

②は前回盛り袖で解説しました。

この超有名な絵、もともとは1枚の長い絵の下半分だけなんです。

確かに上部、髪の毛とか、花瓶の茎が切れていますよね?

1945年、第2次世界大戦イタリアの超節約靴!

子ヤギ皮サンダル コルクの靴底1944-45 トリノ

子ヤギ皮サンダル コルクの靴底1944-45 トリノ↑↑↑このサンダルは第二次世界大戦中にトリノのアトリエで作られたのもの。

1930年代からイタリアでは物資の不足悩まされます。

そんな中1936年にサルバトーレ・フェラガモが

『Scarpe Ortopedico』スカルぺ・オルトペディコ、

プラットフォームシューズを発表しました。

これは靴底が当時安かったコルクで作られています。

コルクは弱いので、厚底か太ヒールにしなければなりませんでした。

バスの車掌さんも自転車で街を行くおねいさんも、みんな厚底靴でした^^

1700年はモテるための小足に見せる!

小足がモテていた時代は長く続きます。

小足と言えば中国のてん足ですが・・

痛い!結構不潔・・

そこで私はローマにある、ポンペイシューズという靴のアトリエに行って

実際に1700年代小足モデルの靴を履いてみました^^

靴のヒールが足のかかとの真ん中に来ていて、とても歩きやすい靴。

かかとから上をドレスの裾に隠すとこんな小足に!↓↓↓

ドレスのスソからほんのちょっと足先が見えると、

こんなに小足効果が!!

これならてん足しなくていいですね・・

ホガース 『放蕩一代記 放蕩三昧』 1733-1735年 ソーン博物館蔵 ロンドン

ホガース 『放蕩一代記 放蕩三昧』 1733-1735年 ソーン博物館蔵 ロンドン↑↑↑コチラの娼婦ちゃんが靴を脱いでいます。

靴からかかとがはみ出していて、なんか靴をつっかけているよう・・

でもこれで正しく靴が履かれているのです。

かかとまで靴底はありますが、上からは見えません。

ヒール部分のみ見えるので、足がこんなに小さく見えます!

放蕩息子をテーマにしたウィリアム・ホガースの絵画です。

隣に脱ぎ捨てられたコルセットにもご注目!

1700年代の先のとがったコルセットの形をよく見せてくれています!!

マリー・アントワネットもこのタイプを着けていました。

娼婦ちゃんのおでこに見える黒い点は、

梅毒で穴が開いちゃったお肌を隠している生地なのです・・

19世紀イタリア。でもペタンコ靴も忘れずに!

ここまで背が高く見えるハイヒールシューズを見てまいりました。

でもペタンコ靴の流行だってファッション史の中で輝いています。^^

今と昔のペタンコ靴デザインでは全然違うところが一点。

それは靴底がとてもとても小さかったのです。

1800年代までの靴底は、実際の足の裏より1回りほど小さかったのです。

外側から見た時に、靴底が見えてしまうなんで厳禁!!

靴底はほかの人から見えてはいけない部分だったのです。

足が大きく見えてお下品だからです。

モテるためには絶対に小さい靴底で、足を小さく見せなければならなかったのです。

究極のおしゃれ、ルイ14世の赤いヒール

イアサント・リゴー 『ㇲランス国王ルイ14世』 1702年

イアサント・リゴー 『ㇲランス国王ルイ14世』 1702年このフランス国王ルイ14世、靴のヒール部分だけ赤!

『朕は国家なり』と言って絶対王政(王様が一番エライ)バンザイしちゃった人ですね!

なんでもこの赤ヒール、

ルイ14世とお友達にのみ許されたステイタスシンボルだったそう・・

これから87年後にマリー・アントワネットたち国王族が

首を切られて王政は一旦廃止になりますが・・

この王様のヒールの色を変えるアイデア、去年流行りましたよね?

稼ぐためのファッション史の基本、『流行は必ず繰り返す』です^^

ヒールだけヒョウ柄ってのが一番多かったですね^^

最後に

いかがでしたか?

昔のヨーロッパの靴を見てきました~。

このファッション史の中のあらゆる靴のデザインを見直して、

これからの靴のデザインに取り入れることもできますよね?

これから新しくシューズデザインをする場合、

さ~~っとヨーロッパの靴の歴史や

ファッション史の本をめくってみると

たくさんのヒントがあります^^

[…] 靴の歴史、 […]